四川达州万源市长石二煤矿5月17日11时许发生一起顶板事故,造成4人失联。经过连续多日搜救,截至5月21日23时30分,4名失联人员全部找到,均已无生命体征。

事故发生后,国家相关部门、省、市、县四级应急力量迅速赶赴现场,成立前方指挥部,全力组织搜救。由于事故区域瓦斯浓度超标、支护密度不足、巷道顶底板破碎、大块矸石易滑落等复杂因素,指挥部科学施救,防止发生次生灾害。目前,事故责任人已被依法控制,事故善后和调查工作正有序推进。

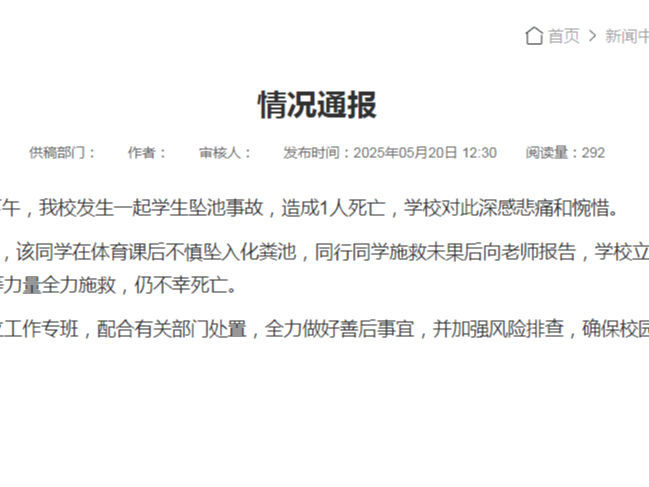

顶板事故是煤矿事故中常见的一种

多发生在采掘工作面迎头、

过构造带、遇老空巷道、

搬家倒面等变化环节

反映出

一些矿山企业安全基础薄弱、

现场管理不到位

“三违”行为突出等问题

顶板事故危害大

隐患防早防小保安全

↓↓↓

常见顶板隐患

1.采煤工作面遇顶底板松软或者破碎、过断层、过老空区、过煤柱或者冒顶区,以及托伪顶开采,未制定安全措施。

2.采用锚杆、锚索、锚喷、锚网喷等支护形式,遇顶板破碎、淋水,过断层、老空区、高应力区等情况时,未加强支护。

3.倾斜井巷支架未设迎山角。

4.未严格执行敲帮问顶及围岩观测制度。

5.采煤工作面所有安全出口与巷道连接处超前压力影响范围内未加强支护。

6.采煤工作面伞檐超过作业规程规定。

7.采掘工作面未及时支护,空顶作业。掘进工作面临时和永久支护与掘进工作面的距离不符合作业规程要求。

推进顶板灾害防范

着力从根本上消除事故隐患

坚决防范遏制煤矿顶板事故发生

以下八项防范措施请牢记

↓↓↓

防范顶板隐患八项措施

第一项 强化顶板管理主体责任落实

各煤矿企业要建立键全位总工程师为首的顶板技术管理体系,配齐配强采煤、掘进、地测、防治水等专业技术人员,合理确定采接续,开采顺序,巷道布置,避免采掘工作面处于采动应力影响区和应力集中区,尽量减少布置孤岛煤柱面。强化区队干部责任落实,明确跟班干部职责与权力,加大反“三违”力度,加强监督和考核,提高干部的责任心和使命感,提升安全风险管控和隐患排查治理能力。

第二项 扎实开展隐蔽致灾因素普查

必须超前查清巷道顶(底)板岩性、煤层赋存状况,以及周边断层、褶曲、岩浆岩体、陷落柱等地质构造,查明煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出危险区、受水威胁区、采空区、地质钻孔等情况,不断完善地质资料,根据现场情况及时优化支护设计。

第三项 强化安全技术措施编审和落实

要严格作业规程和安全技术措施编制、审核工作,要充分考虑采掘工作面围岩状况、力学性质等因素,确定合理的支护方式和支护参数:特别是锚杆、锚索长度参数的确定.提高支护可靠性:要加强规程措施的学习和贯彻:确保各项安全技术措施落实到位。

第四项 强化特殊地段支护

采掘工作面在遇顶板破碎、淋水区、过断层、老空区、高应力区、煤体松软破碎段等特殊地段:应当采取超前治理措施,应根据实际情况采取超前注浆加固、施工超前锚杆锚索、架棚、单体液压支柱补强等加强支护措施,加强支护范围应当至少向正常地段延伸5米,防止采掘过程中出现片帮、冒顶现象。

第五项 强化工程质量管理

各煤矿要加强采掘工作面施工质量管理,确保采掘工作面达到支护设计与技术措施的要求:巷道掘进过程中应当实行锚杆逐排、锚索逐根编号管理,建立“班组自检”“区队日检”和“矿井抽检”三级质检制度。

第六项 改进顶板支护技术工艺

各煤矿企业要积极推广应用顶板支护新技术、新工艺、新材料.掘进工作面要积极应用锚杆、锚网、锚喷、锚索等支护工艺:尤其在构造带、松软岩层、松软煤层中掘进时应积极采用“喷注浆+锚杆+锚索+钢筋网+钢梁”等联合支护方式加强顶板支护,探索应用符合各煤矿实际的沿空留巷、沿空掘巷顶板支护技术:综合机械化采煤工作面超前支护推广使用自移式超前液压支架。

第七项 推进在线矿压监测系统的使用

锚网支护巷道必须进行顶板离层、围岩表面位移、锚杆(索)载荷监测,掘进工作面必须采用在线矿压监测系统,设置临界值及预警值,具体数值及响应标准由煤矿上级公司技术负责人确定:煤矿无上级公司的,由矿长组织研究后确定:并由专人进行数据分析。

第八项 提升职工安全意识和应急处置能力

各煤矿企业要进一步强化从业人员安全培训,切实提升从业人员自保互保、现场安全风险管控、隐患排查治理、应急处置的意识和能力。要进一步加强基层班组建设,积极推广“岗位明白卡”,规范井下作业程序和行为,提升职工安全风险防范处置能力。

在生产中一旦冒顶事故发生

该如何自救

矿难自救小常识应了解

↓↓↓

自救小常识

1.发现采掘工作面有冒顶的预兆,自己又无法逃脱现场时,应立刻把身体靠向硬帮或有强硬支柱的地方。

2.冒顶事故发生后,伤员要尽一切努力争取自行脱离事故现场。无法逃脱时,要尽可能把身体藏在支柱牢固或块岩石架起的空隙中,防止再受到伤害。

3.当大面积冒顶堵塞巷道,作业人员堵塞在工作掌子面,这时应沉着冷静,由班组长统一指挥,只留一盏灯供照明使用,并用铁锹、铁棒、石块等不停地敲打通风、排水的管道,向外报警,使救援人员能及时发现目标,准确迅速地展开抢救。

4.在撤离险区后,可能的情况下,迅速向井下及井上有关部门报告。

来源:中华人民共和国应急管理部、中国应急管理报社融媒体工作部制作

声明:本号致力于公益安全宣传,无任何商业用途。若有文字、图片、视频涉及侵权或违规,请及时告知删除